Columna: Agenda del poder Humberto Blizzard

Desde hace años —y particularmente desde la pandemia, por el auge del trabajo a distancia—, el fenómeno mundial de la gentrificación ha crecido de forma silenciosa, aunque generando un leve “tic-tac”: el sonido de la bomba de tiempo que representa este proceso.

Y la bomba parece que empieza a explotar…

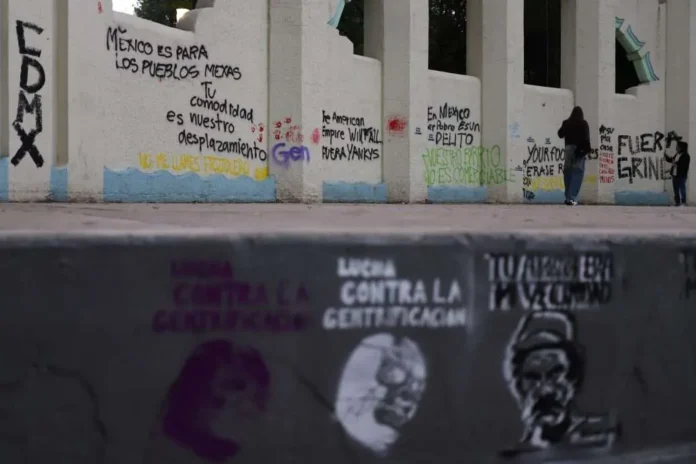

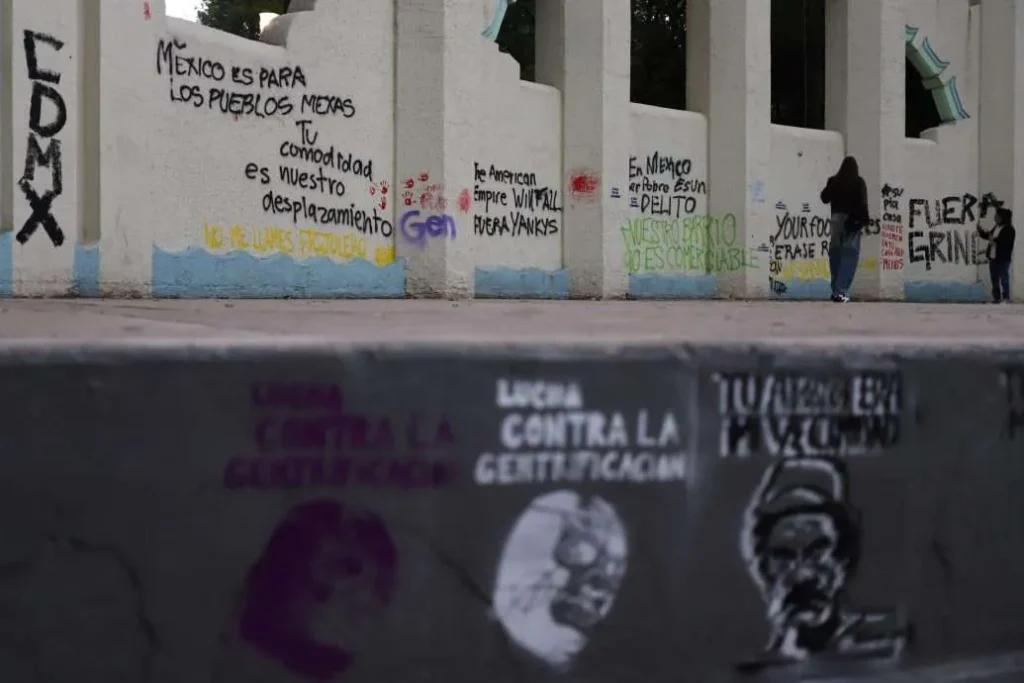

Este viernes, una marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México terminó con vidrios rotos, grafitis agresivos, insultos a turistas y consignas tan tajantes como ambiguas: “Death to the neo-colonizer”, “Mexico for Mexicans”, “Out gringos”. Incluso se observaron banderas soviéticas entre los manifestantes.

El mensaje era claro. El tono, no tanto.

La protesta comenzó de forma pacífica en el Parque México, pero rápidamente escaló. Encapuchados atacaron restaurantes, sucursales bancarias y tiendas con inversión extranjera. Algunos turistas, principalmente estadounidenses, fueron increpados. Otros simplemente se marcharon. Lo que pudo haber sido una jornada para visibilizar un problema estructural, terminó con una narrativa incómoda: ¿la protesta fue contra el modelo de ciudad… o contra los extranjeros?

Y es que la pregunta cabe porque, antes que nada, debemos entender exactamente de qué trata la gentrificación. Según la RAE, es el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de mayor poder adquisitivo. En resumidas cuentas: grupos desplazados por la llegada de personas con mayor poder adquisitivo… que no necesariamente son extranjeros.

Este asunto toca una herida que no es exclusiva de México. En ciudades como Barcelona, Lisboa, Roma, Berlín o Buenos Aires, movimientos similares han estallado. Residentes que ya no pueden pagar la renta, que ven desaparecer las tienditas del barrio, que pierden acceso al transporte o al agua frente a la presión turística. La gentrificación no es solo urbanismo; es política. Y muchas veces, es despojo disfrazado de modernidad.

Pero también hay una línea delgada entre exigir derechos urbanos… y caer en discursos de exclusión.

En México, el fenómeno ha sido especialmente visible en zonas como Condesa, Roma, Juárez, San Miguel de Allende, Oaxaca o Tulum. La llegada de nómadas digitales, que ganan en dólares, pero gastan en pesos, ha disparado los precios. Las rentas se han duplicado en zonas como la Condesa, donde el precio promedio ya supera los 25 mil pesos mensuales. La vivienda dejó de ser derecho para convertirse en mercancía. Y, sin regulación clara, la desigualdad se volvió parte del paisaje.

El problema no es solo quién llega, sino quién se va.

Los capitalinos desplazados no aparecen en los rankings de “ciudades cool” ni en los videos de TikTok con cafés de especialidad y terrazas con vista. Tampoco tienen acceso a la movilidad, salud o seguridad que sí gozan los turistas, solo por vivir en zonas distintas. Y cuando los desplazados alzan la voz, se les acusa de «resentidos». O, peor, de no entender “la nueva economía”.

Por eso la rabia. Por eso la marcha. Pero hay otra cara que no puede ignorarse.

Durante años, nos hemos quejado —con razón— del maltrato que enfrentan los migrantes mexicanos en Estados Unidos. De las redadas, las leyes discriminatorias, los discursos de odio, los muros físicos y mentales. Hemos dicho que no somos criminales, que solo queremos trabajar, que Estados Unidos no sería el mismo sin nosotros.

Y todo eso es cierto.

Pero entonces vale la pena preguntarse: ¿no estaremos haciendo ahora algo parecido a lo que tanto criticamos? ¿No es esa hostilidad que vimos en la marcha del viernes —esa consigna de “fuera gringos”— una versión invertida del mismo rechazo que combatimos durante décadas? ¿No es esto, en parte, una forma de catarsis, o incluso de venganza, por años de haber sido tratados como indeseables al otro lado de la frontera?

La comparación no es perfecta. Allá la migración suele ser por necesidad; aquí, por estilo de vida. Y allá, el Estado ha sido mucho más hostil y violento. Pero no podemos aspirar a justicia si replicamos las mismas lógicas del desprecio.

Además, tampoco se trata de generalizar. Aunque el discurso antimexicano ha sido fuerte en sectores conservadores de EE.UU., la mayoría de los estadounidenses no comparte esa visión extrema. Según un estudio del Pew Research Center (2023), el 57 % de los ciudadanos de EE.UU. considera que los migrantes son un aporte positivo a su país. Es decir: la xenofobia existe, pero no es total ni universal.

Entonces, en este punto cabría la reflexión. Si convertimos el legítimo reclamo urbano en un ataque por nacionalidad, dejamos de señalar al verdadero responsable: el Estado que no regula, que no protege, que no gobierna… y que a veces se esconde tras un “bienvenido turismo” para no enfrentar su propio fracaso urbano.

La gentrificación es real. La indignación, también. Pero hay que tener cuidado. Detrás de cada “gringo go home” puede esconderse una derrota mayor: la de confundir al beneficiario con el culpable, y al turista con el sistema que lo hizo posible.

Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una cita con el poder. Agendado

El Independiente / Humberto Blizzard *@betoblizzard

Fotos: Daniel Augusto/ cuartoscuro.com